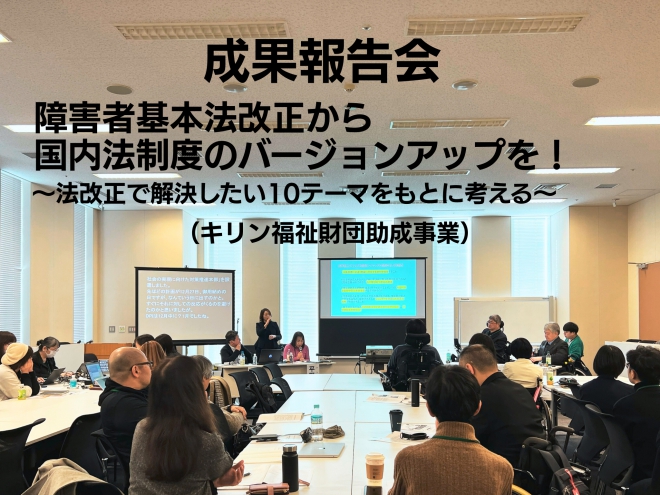

【報告】成果報告会「障害者基本法改正から国内法制度のバージョンアップを!~法改正で解決したい10テーマをもとに考える~」(キリン福祉財団助成事業)

2025年04月01日 地域生活バリアフリー権利擁護インクルーシブ教育尊厳生障害女性障害者権利条約の完全実施

DPI日本会議は、2022年度から3年間にわたり、公益財団法人キリン福祉財団の助成を受け、「障害者権利条約の審査・総括所見を活用した国内法制度整備事業」に取り組んできました。本事業は、2022年10月に国連の障害者権利委員会が日本政府に対して発出した総括所見を踏まえ、国内法制度の「バージョンアップ」を進めることを目的としています。

この3年間、障害者基本法の改正に向けた提案や、地域ごとの課題解決に向けたタウンミーティングの開催など、多岐にわたる取り組みを行ってきました。本報告会では、3カ年計画の最終年である今年度の取り組みについて報告し、これまでの成果の総括とともに、今後の展望についても議論しました。

冒頭、DPI日本会議議長の平野より開会あいさつの後、本事業を助成いただいているキリン福祉財団の大島宏之さんからご挨拶をいただきました。また日ごろから障害者施策の推進にご尽力いただいている国会議員のみなさま(笹川博義、宮路拓馬、山本博司、木村英子、早稲田ゆき、横沢高徳、舩後靖彦各議員)も駆けつけてくださり、ご挨拶いただきました。

写真:キリン福祉財団大島様

写真:笹川 博義衆議院議員

写真:宮路 拓馬衆議院議員

写真:山本 博司参議院議員

写真:木村 英子参議院議員

写真:早稲田 ゆき参議院議員

写真:横沢 高徳参議院議員

写真:舩後 靖彦参議院議員

成果報告に入り、事務局次長の白井から助成事業3年間の取り組みについて概要説明を行い、今年度の取り組みと成果について報告しました。大分、群馬、静岡の3か所で開催されたタウンミーティング、関係団体との連携を通じた基本法改正への働きかけ、韓国などの海外事例研究などの実施状況について報告しました。

行政報告

続いて、行政報告では内閣府障害者施策担当の古屋勝史参事官から障害者差別解消法の改正とそれに伴う基本方針等の見直しについての説明と内閣府に設置されたつなぐ窓口の利用状況および具体的な対応事例を紹介していただきました。

つなぐ窓口については開設以来、4000件以上の相談が寄せられたこと、また、つなぐ窓口が取り次いだことで実際に解決に至った事例や解決至らず課題が残った事例についてもお話しいただきました。

その他、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画の策定経過および行動計画の概要についてもご説明いただきました。行動計画の策定にあたっては、有識者の協力を得て当事者からの意見を聞いて成果をとりまとめるようにという当時の岸田総理からの指示を受け、当事者団体からたくさんヒアリングをし、それを行動計画に反映されたということでしたが、そのすべてを受け止め切れてはいないとして、法制度の在り方も含めて、引き続き検討をしていくということでした。

パネルディスカッション「障害者基本法改正で解決したい課題を語ろう!」

後半のパネルディスカッションでは、障害者基本法改正で解決したい課題として5つのテーマについてお話しいただきました。

事務局次長の今村からは脱施設・地域移行について、令和6年度の報酬改定のうち地域移行にかかわる改善点として、地域生活支援拠点等の機能強化として拠点コーディネーター配置の加算の仕組みができたこと、施設入所者への意向確認の義務化などを挙げつつ、一方で課題としてずっと指摘され続けている重度訪問介護の国庫負担基準の問題などについて指摘をしました。

また、脱施設・地域移行に向けた今年度のDPIの取り組みとして、脱施設勉強会の開催や、パンジーメディアが製作された大空へはばたこうの上映運動、障害者支援施設の在り方に関する調査研究への参加の3つが報告されました。最後に、障害者基本法の改正におけるポイントとして、『可能な限り地域で生活する』という表現を削除し、『地域生活が原則である』という明確な規定を設けることが必要であると指摘しました。

議長補佐の崔からはインクルーシブ教育の先進事例として、大阪のともに学ぶ教育と群馬で令和6年度にはじまったインクルーシブ教育推進モデル事業について報告しました。豊中市の南桜塚小学校を取り上げ、基本的にすべての子どもたちが、通常の学級にいてともに学ぶ豊中方式、原学級方式によるインクルーシブな教育の取り組みを紹介しました。

群馬県の事例については時間の関係で簡潔な報告となりましたが、群馬県のインクルーシブ教育推進モデル事業のモデル校になっている上陽小学校に見学に行った際の様子についても報告がありました。

また、韓国のバリアフリーに関する訴訟事例では、バリアフリーに関する法律が不十分であると裁判を起こした結果、最高裁で勝訴し小規模店舗のバリアフリーが進められた経過について説明されました。裁判の意義として、時代の流れに沿って法律や制度を変えなかったことに対する国の不作為を認めたこと。他にも制度があるからいいということではなく、法律に問題がある、法律の運用の仕方に問題があるということを認めた点にあるということでした。まだ新しい建物などに限られているので、既存の小規模店舗がどうなっていくのかが今後の課題となっているようです。

議長の平野からは障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画について、以下の5点が課題であると指摘しました。

(1)優生思想に基づく差別や偏見をなくすことを法律に明記する

(2)障害者権利条約が求めるインクルーシブ教育への転換

(3)障害女性の複合差別等、ジェンダーを意識した施策への転換

(4)子育て等の生活の実現に向けた支援に関する具体的取組み

(5)パリ原則に基づいた政府から独立した国内人権機関の設置

また、障害女性の複合差別については今後の課題として、国においては、障害者権利条約委員会からの総括所見(勧告)に真摯に向き合い、省庁横断的課題である複合差別の解消に取組む姿勢が強く求められるとし、障害女性の直面してきている複合差別には、障害女性のみならず、もちろん障害を持つ男性たちにも、さらには性的マイノリティーの人たち、声が出しにくい子どもや高齢の皆さん、外国にルーツを持つ人たち、被差別部落の人たち等の問題解決に通じる重要な課題があると述べました。

パネルディスカッション後の質疑応答では、参加者から脱施設・地域移行の課題について、特に施設に取り残されている行動障害を持った人、重度知的障害者の重度訪問介護の活用した地域移行をテーマに当事者とともに話し合う場などを作ってほしいという意見がありました。その他、インクルーシブ教育に関する発言や地域格差との関連で個別避難計画に関する発言などもありました。あらためて今回取り上げたテーマ以外にも障害者基本法改正の中に盛り込む必要がある様々な課題があるということも感じた質疑応答でした。

以上のように成果報告会を開催することができました。本報告会の開催を通じて障害者基本法改正の機運がさらに高まることを期待しています。

年度末の忙しい中、ご参加くださった皆さま、助成くださっているキリン福祉財団の皆さまに、改めて御礼申し上げます。

報告:白井(事務局次長)

こんな記事も読まれています

現在位置:ホーム > 新着情報 > 【報告】成果報告会「障害者基本法改正から国内法制度のバージョンアップを!~法改正で解決したい10テーマをもとに考える~」(キリン福祉財団助成事業)