【開催報告】静岡タウンミーティング「インクルーシブ教育を実現するためには」(キリン福祉財団助成事業)

2025年04月08日 イベントインクルーシブ教育障害者権利条約の完全実施

私たちDPI日本会議は、公益財団法人キリン福祉財団助成事業として、「障害者権利条約の審査・総括所見を活用した国内法制度整備事業」を実施しています。

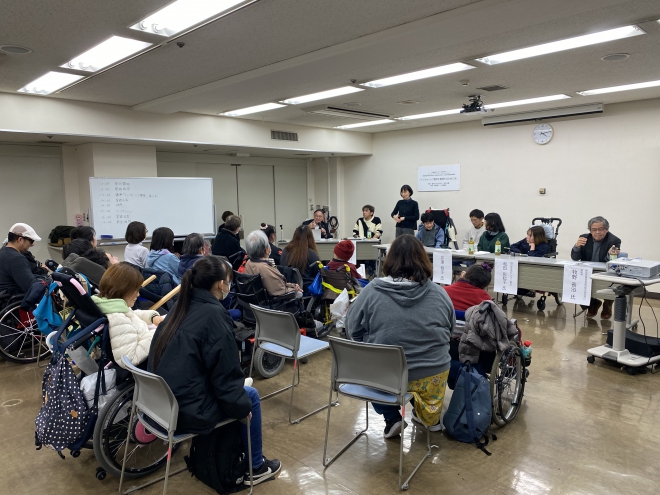

2025年1月25日(土)に実施した大分県でのタウンミーティング、2月22日(土)に実施した群馬県でのタウンミーティングにつづき、今年度最後のタウンミーティングを3月16日(日)に静岡県静岡市で開催しました。

キリン福祉財団の年代事務局長にもご参加いただき、静岡県内の方だけでなく、他府県からもご参加いただき、総勢50名程度のみなさんと学び合う時間となりました。

第一部 基調講演

まず第一部として、DPI日本会議副議長である尾上浩二が、講演「障害者権利条約とインクルーシブ教育~インクルーシブ教育はインクルーシブ社会の礎~」をさせていただきました。

自身の幼少期の体験から、中学校から地域の学校に通い初めて感じた事として、『地域との人間関係を奪われないのがインクルーシブ教育。顔の見える地域になった。これまでの尾上の地域は、両親と兄弟と本屋の店員さんだけだった。』という話や、『友達には恵まれた3年間だったが、学校は何もしてくれなかった。修学旅行は連れて行ってもらえなかった。3日間、1人きりで学校で自習をした。「障害があるから仕方ない」と思っていた。医学モデルで諦め癖を植え付けられていた。』という話がありました。会場から大きな頷きもあり、参加している1人1人が自身の経験を振り返っている様子が伝わってきました。

最後に、『日本の障害者は、障害者運動と出会わないと社会モデルや自立生活を知らない。障害の無い人は障害者との共生体験がなく大人になっている。日本は『分離に慣れ親しんだ社会』。総括所見を転換点に、「分離した上で手厚く」から「分離せず、合理的配慮と必要な支援」へと変わっていくべきだ』という話があり、大きな共感の拍手で終了しました。

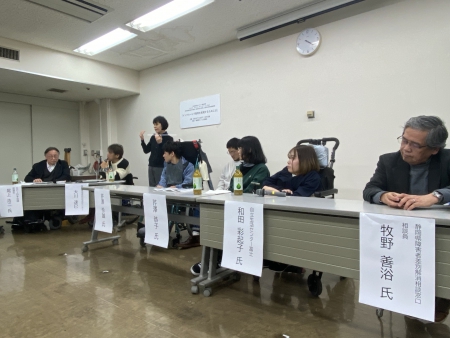

第二部 パネルディスカッション

第二部のパネルディスカッションには、高校受験に挑戦している芹澤怜誠さん、芹澤恭子さん(怜誠さん母)、和田彩起子さん(CIL富士)、牧野善浴さん(静岡県障害者差別解消相談窓口相談員)がパネリストとして登壇し、大川速巳さん(静岡県障害者自立生活センター)が進行、尾上がコメンテーターを務めました。

今年で3回目の高校受験挑戦となった怜誠さんですが、残念ながら合格をすることはかないませんでした。受験時の合理的配慮については、1年目より2年目、3年目と教育委員会の対応は変化していっているという話でしたが、必要な配慮はいつでもしっかりと得られる形が全国どこの受験会場でもなければならないと思いました。

定員内不合格については、尾上から参議院議員の舩後議員が国会で粘り強く取り組んでくださっていることを紹介し、文科省から2024年6月に出た通知(抜粋要約:公立高等学校の定員に満たない場合について、学ぶ意欲のある生徒に対して学びの場があることは重要。各教育委員会については、定員内不合格を出さない例を含めて、他の教育委員会の受験実施方法を参照してほしい。)を紹介しました。

また、芹澤恭子さんの「本人や保護者が一番最初に相談する相談窓口の方にはまず寄り添って欲しい」という言葉が印象的でした。和田さんからも「1人1人がそれぞれの立場で動くべき。私たちは当事者として、自分の経験から話せることがある。当事者だけの意見だと配慮を求めることはわがままと言われるので、間に入ってくれる方がいると良いと思う。全員で力を合わせてやっていきたい。」という言葉や、牧野さんからも「日本の教育について、根本的な意識改革が必要。ぜひ国会にも働きかけてほしい」という言葉がありました。

進行の大川さんが怜誠さんに「参加して良かった?」と投げかけると、今日1番の笑顔で「うん!!」と答える怜誠さんがいました。

最後に、尾上が「学びたい人が学べるように、出来ることを力を合わせてしていく。今日は怜誠くんの学ぶ意欲を確認できて良かった。年々少しずつ変わっていっていること、それが不十分だから結果が伴わないという点では戦いは続くが、着実に変えるべきことは変えていっているということが聞けてよかった。昔は車いすで電話に乗るだけで事件になっていた。言語障害に対しての差別意識も酷く、施設から逃げてきたと思われて警察に連れていかれる人もいた。

今でも差別意識が無いとは言えないが、バリアフリーになったから障害者が街に出たのではなくて、バリアがあっても街に出て社会に示したからバリアフリーになったと思う。せっかく小学校中学校と地域で学べているのにプツンと切れてしまうのが高校の問題。1980年代から言われているが、昨年の秋ごろからメディアで取り上げられるようになってきた。

高校無償化の話にも絡めて、高校に行くことは当たり前になっている今、攻め込んでいく時だと思う。障害者運動は獣道を探すように前に歩いて、獣道を歩いて道にしていく。いくつかの県では定員内不合格を出さなくなっている。

DPI日本会議も今回のタウンミーティングをはじめ、色々な皆さんと力を合わせて法整備に繋げていきたい。」とまとめ、終了となりました。

こんな記事も読まれています

現在位置:ホーム > 新着情報 > 【開催報告】静岡タウンミーティング「インクルーシブ教育を実現するためには」(キリン福祉財団助成事業)